「日本の自治体の2割以上が未対応」は「日本の人口の2割以上がサービスを受けられない」というわけではない

先日、私の周辺でこの記事が少し話題になり、

そもそも日本の自治体の2割以上は、コンビニでの住民票発行サービスに対応していません。また残り8割の自治体の中でも、発行できるコンビニとできないコンビニがあるため、決して使い勝手がいいサービスとは言えないでしょう

という論調について「自治体数の2割、と言っても人口規模に大きな差があるのでは?」という話になりました。

とはいえ、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がコンビニ交付制度の周知に特化したドメイン(https://www.lg-waps.go.jp/)以下のページをざっと見たところ、人口と絡めた資料は特にないようで、J-LISのメインドメイン(https://www.j-lis.go.jp/)以下にあるコンビニ交付(地方公共団体の皆様)のページから交付通数等のコンビニ交付最新情報は、こちらから確認できます

と簡素にリンクされている市区町村の参加状況に対象人口 11,975万人

と書かれてある程度なので、冒頭の発言をされた方(経済ジャーナリスト 荻原博子氏)をリサーチ不足である、とも一概には責められません。

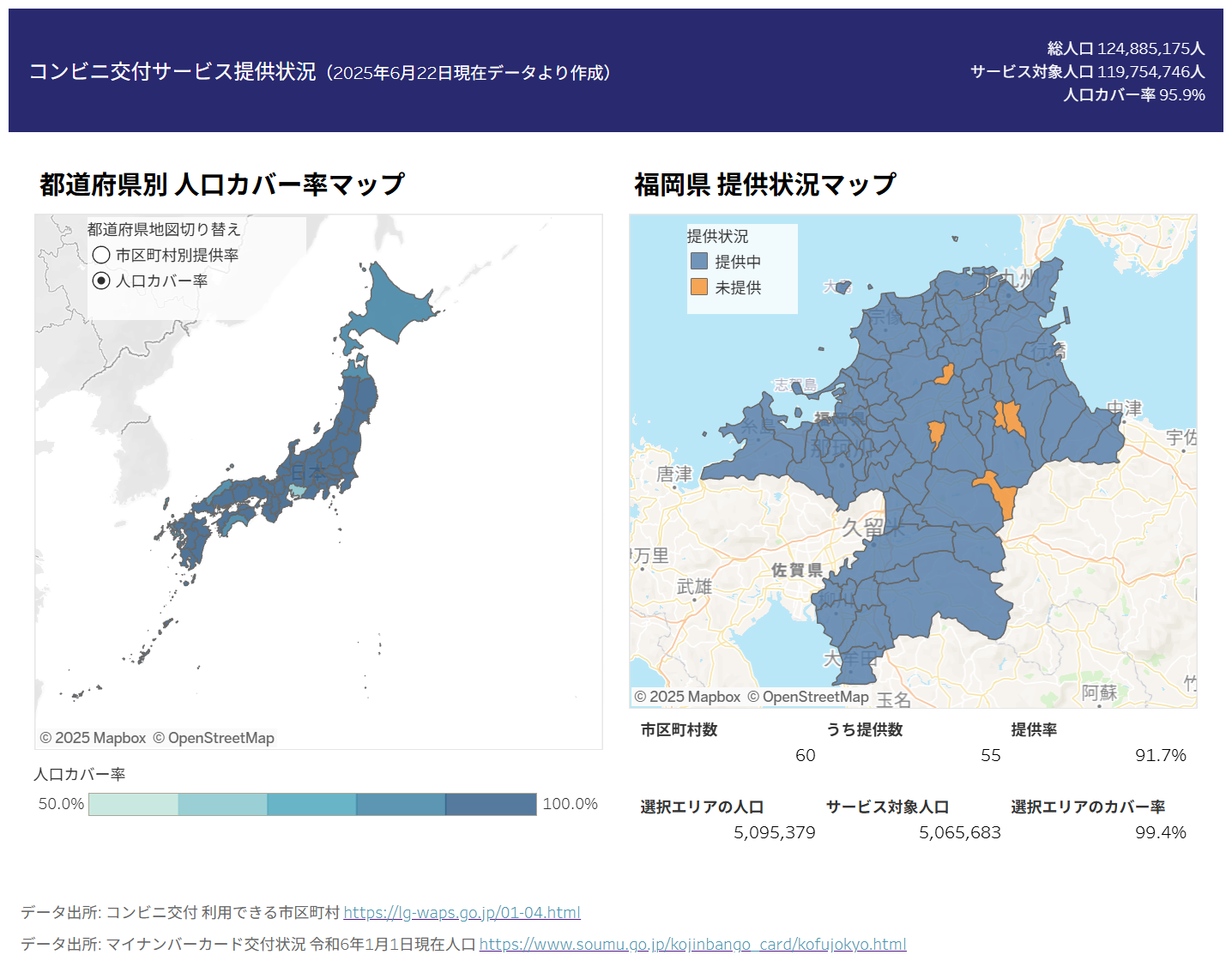

じゃあ、コンビニ交付サービスの人口カバー率を自分が作ってしまおう

実は、特にブログ記事として解説をまとめるといったことはしていませんでしたが、地図表現の習作としてコンビニ交付サービスの「提供 / 未提供」を可視化するTableauのVizを作ったことがありました。

そして、こちらも特にブログ記事としてまとめるといったことはしていませんでしたが、マイナンバーカード交付状況のVizも作っており、「市区町村ごとの人口のデータはこの時に取得したな……」と考えがリンクしたので、元々作っていた「コンビニ交付サービスの提供 / 未提供を可視化する」Vizに人口データを紐づけることで人口カバー率を可視化しています。

結論: コンビニ交付サービスを提供している自治体の人口は、約96%を占めている

Viz上部のラベルに記載していますが、日本の総人口である124,885,715人(2024年1月1日時点)のうち、コンビニ交付サービスを提供している1,371自治体(2025年6月22日時点)の人口の合計は119,754,746人となり、日本の全人口の約96%を占めるという計算になりました。

イニシャルコスト・ランニングコストの負担と費用対効果を天秤にかけると、小規模自治体の場合はなかなかサービス提供に踏み切ることができないという事情も理解できるので、未提供の370団体も須くサービス開始に迅速に取り組むべき、とも言えません。

ただし、少なくとも「日本の自治体の2割以上は、コンビニでの住民票発行サービスに対応していないが、対象人口ベースだと約96%に上る」と言えますし、「残り8割の自治体の中でも、発行できるコンビニとできないコンビニがある」についても、コンビニ交付サービスの端末を設置しているコンビニ(54,115拠点 / 2025年6月15日時点)とJFA発表資料のコンビニの店舗数(55,829店舗 / 2025年5月時点)を考慮すると「約97%のコンビニがコンビニ交付サービスに参加している」と言えます。

なお、Vizを見ていただいても分かるように現時点では名古屋市(人口2,297,745人 / 2024年1月1日時点)がコンビニ交付サービス未提供となっていますが、2026年度には名古屋市もサービス提供開始予定となっていますので、それを機に人口カバー率は約98%となる見通しとなっています。

コメント